4 июля 2025 года на сцене Малого театра России при поддержке Министерства культуры РФ состоялась премьера уникального мультимедийного спектакля «Симфония инноваций». Несмотря на то, что проект выглядел как научно-фантастическая версия классического концерта, это было не шоу о технологиях, а спектакль о живом диалоге между музыкальными гениями прошлого и технологиями настоящего. Над созданием проекта работала компания GTO GROUP, а режиссерами концерта выступили Наталья Рослан и Юрий Ярушников.

В голограммах и видеозарисовках, созданных с помощью искусственного интеллекта, ожили великие композиторы — Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, которые, оказавшись в нашем времени, фантазировали о возможностях использования технологий XXI века в своем творчестве. Где-то между строк читались размышления о том, способен ли искусственный интеллект не подменить, а продолжить их дело.

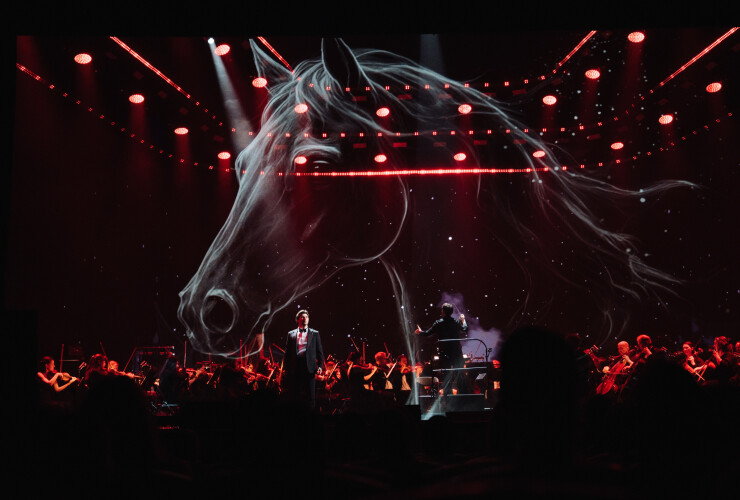

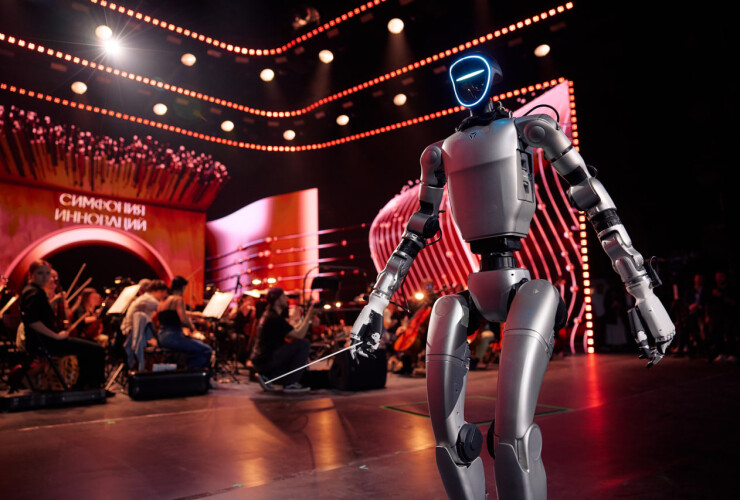

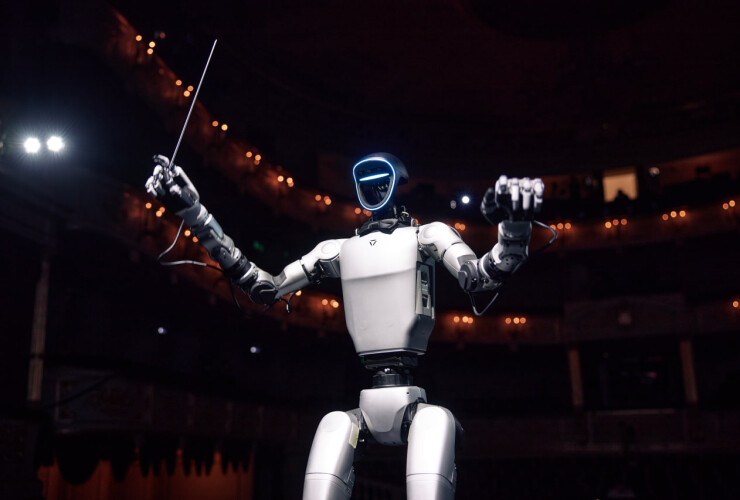

Сердцем концерта стал Фестивальный оркестр Зала «Зарядье» под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Рудина, а его необычным «коллегой» выступил робот-дирижер, чьи точные и выразительные движения покорили зрителей. Оперная певица Полина Шабунина спела дуэтом с голограммой солистки, чей образ и голос были созданы с помощью искусственного интеллекта. А музыка Рахманинова и Гершвина звучала на фоне генеративного контента, который создавался в режиме реального времени.

Этот спектакль был не о будущем мира классической музыки, а о том, как культурное наследие и новые технологии могут дополнять друг друга. Часто технологии и классическое искусство сталкиваются лоб в лоб: первое сулит прорыв, второе требует бережного отношения, но проект «Симфония инноваций» стал органичным синтезом обеих сфер.

О классической музыке и современных технологиях

Олеся Абалакина, продюсер проекта, генеральный директор GTO GROUP:

«Это был важный творческо-технический эксперимент для нашей команды. У нас большой опыт работы как в жанре классического искусства, так и создании различных технологичных проектов. «Симфония инноваций» позволила объединить две наших экспертизы.

Работа в жанре классического искусства — это всегда большая ответственность. Академический мир построен на многолетнем фундаменте, который незыблем. Внедрение новых технологий вызывает недоверие и критику, и зачастую она оправданна. Мы стремились построить мостик между великим культурным наследием и миром технологий и создать качественный продукт, который оценит академический мир и привлечет новую молодую аудиторию.

Перед нами стояла амбициозная задача, и мы собрали сильную команду, которая не только умеет работать с новыми технологиями, но и готова к нестандартным решениям и неожиданным поворотам. Ведь когда используешь искусственный интеллект, результат не всегда предсказуем.

Работая над проектом, мы столкнулись с тем, что некоторых технологических решений для реализации наших идей в принципе еще не существует. Нам приходилось пробовать разные инструменты и создавать новые. В этом был большой риск, но и большой интерес. И все задуманное в конечном счете осуществилось именно благодаря объединению усилий творческих, технических специалистов и искусственного интеллекта».

Документальные мини-фильмы, созданные с помощью ИИ

Наталья Рослан, режиссер проекта:

«Сюжет спектакля-перформанса строится вокруг личности и творчества С. Рахманинова и композиторов-современников — А. Скрябина, С. Прокофьева, Дж. Гершвина, К. Дебюсси и других. С помощью технологий искусственного интеллекта мы создали «ожившие» портреты/фигуры легендарных композиторов.

Нейросети позволили на основе архивных материалов создать видеозарисовки из жизни великих композиторов и продемонстрировать яркие события их творческой биографии. Вместе со сценаристом Татьяной Сенниковой и командой по ИИ-генерациям, проработав огромное количество дневников и архивных материалов, мы создали документальные мини-фильмы, которые легли в основу сюжетной линии шоу».

Сцена — мультимедийное пространство

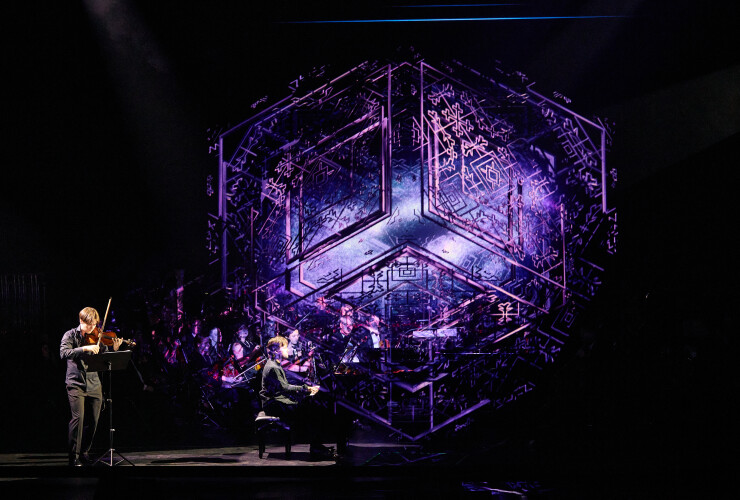

Для каждого номера был создан свой особый визуальный образ, вдохновленный великими музыкальными произведениями. Объемный 3D-контент, генеративная графика и ролики, сгенерированные с помощью ИИ, транслировались на масштабном экране позади сцены и прозрачной проекционной сетке, которая размещалась перед оркестром и создавала эффект голограммы.

Генеративная графика

В двух номерах концерта выступление симфонического оркестра сопровождалось генеративной графикой — зрители могли буквально увидеть музыку на экране. В одном из них для ее создания использовался трекинг движений рук дирижера — контентом на экране управлял маэстро Иван Рудин, на руку которого был надет браслет с трекером.

В другом номере в режиме реального времени записывался звук трех партий оркестра — духовых, струнных инструментов и рояля, который становился основой для генерации контента. Графика для этого номера был создана с помощью искусственного интеллекта, который на основе музыки Дж. Гершвина визуализировал город будущего.

Задуманное удалось реализовать при участии компании LYM, которая отвечала за сервер генеративной графики.

Юрий Ярушников, режиссер проекта:

«Мы столкнулись с извечной проблемой, которую зрители видят практически на всех живых концертах — это задержка, связанная со сложностью и длиной тракта. Нам удалось уменьшить задержку между движением рук дирижера и реакцией контента насколько это возможно. Но всегда хочется получить идеальный вариант».

Робот-дирижер

Одним из самых ярких номеров, который произвел на всех впечатление, был номер с роботом, дирижировавшим симфоническим оркестром.

Юрий Ярушников, режиссер проекта:

«На то, чтобы разобраться и научить робота дирижировать ушло более 5 месяцев. Это был наш первый эксперимент с робототехникой. Вероятно, дальнейшее развитие пойдет быстрее. Хотя уже из опыта можно сказать, что любая новая задача преподносит сюрпризы.

Для его обучения мы использовали захват движений нескольких дирижеров. Далее эти движения адаптировались под робота, так как длина конечностей, суставы, система баланса — все это сильно отличается от человеческих.

Робот может анализировать звуки и окружающую среду. Думаем, в дальнейшем добавим ему модуль настроения, чтобы его дирижерская работа была не совсем предсказуемой.

Так же мы настроили речевой модуль, чтобы музыканты могли общаться с дирижером при необходимости. Но в процессе концертного номера дирижеру кричать на музыкантов не пришлось…»

ИИ-солисты

В двух номерах концерта в сопровождении Фестивального оркестра Зала «Зарядье» выступили оперные цифровые солистки — голограммы, чей голос был сгенерирован с использованием нейросетей командой агентства SoundDesigner.PRO. В исполнении одной из них прозвучал знаменитый «Вокализ» Рахманинова — романс, который не содержит слов и поется на одном гласном звуке под аккомпанемент фортепиано или оркестра.

Юрий Ярушников, режиссер проекта:

«Мы решили пофантазировать о том, как бы в наше время звучало это легендарное произведение, если предложить исполнить его несуществующей вокалистке — идеальной по всем параметрам голограмме, созданной искусственным интеллектом».

В другом номере оперная певица Полина Шабунина исполнила совместно с ИИ-солисткой два романса Рахманинова — «Сирень» и «Не пой, красавица, при мне». В этот раз голограмма выглядела реалистично и создавала ощущение настоящего дуэта.

Василий Филатов, саунд-продюсер, креативный директор агентства аудиобрендинга SoundDesigner.PRO Agency:

«Мы собрали рабочий пайплайн, в котором классическая звукорежиссура и прикладной ИИ дополняют друг друга: фонетическое выравнивание текста, тембровая сборка, формантный контроль и сцепление фраз, чтобы «дыхание» и атака звучали сценично. Русскоязычных датасетов для оперного пения нет — мы решали задачу с нуля: подбирали источники, отсеивали «артефактные» куски, донастраивали модели, доводили дикцию и устойчивость длинных нот. На финальном этапе адаптировали регистр и динамику: там, где модель «проваливала» нижние ноты, мы переносили материал в удобный регистр и возвращали естественность формантами без ощущения “пластиковости” звучания.

Результат — ИИ-партии, которые не стесняешься ставить рядом с живым оркестром: читаемая артикуляция, удерживаемые длинные оперные вокализы, устойчивые верхние ноты без «синтетического стекла».

Голограмма Сергея Рахманинова

Кульминацией вечера стал момент, когда на сцене за роялем появилась голограмма самого Сергея Рахманинова. Наследие и будущее классической музыки объединились здесь и сейчас. Зрители услышали оригинальное исполнение Второго концерта для фортепиано с оркестром, в котором партию фортепиано исполнил сам Рахманинов в сопровождении живого симфонического оркестра.

Видеозаписи, на которой Рахманинов исполняет Концерт № 2, не существует. Поэтому была сделана студийная видеозапись пианиста Ивана Бессонова, который с помощью нейросетей превратился в голограмму композитора. Благодаря искусственному интеллекту и работе экспертов удалось добиться удивительной схожести и реалистичности.

Наталья Рослан, режиссер проекта:

«Фигура Сергея Васильевича Рахманинова как пианиста и композитора — это нечто неприкосновенное и недосягаемое для всех музыкантов и тех, кто знаком с его творчеством. Его исполнение фортепианных концертов является эталоном для многих поколений пианистов.

В этом проекте с помощью новых технологий мы дали возможность современным музыкантам сыграть вместе с кумиром — и это дорогого стоит.

Во время репетиций мы поинтересовались у музыкантов оркестра, каково это — играть с самим Рахманиновым. Для них это действительно стало большим событием в жизни — сыграть с великим пианистом и композитором, пусть и в цифровом воплощении.

И это главное, ради чего сегодня стоит развивать взаимодействие академического искусства и новых технологий, ведь это открывает безграничные возможности для сохранения культурного наследия и позволяет прикоснуться к легендарным произведениям искусства в самых разных жанрах — опере, балете, инструментальной музыке».

Реставрация фонограммы Сергея Рахманинова

Отдельная часть работы в рамках номера с голограммой Рахманинова — это воссоздание записи фортепиано композитора. До наших дней дошли лишь его выступления в сопровождении оркестра.

При участии саунд-команды с помощью нейросетей и ручной работы экспертов удалось отделить звук фортепиано от оркестра и воссоздать чистую сольную партию. И все это было сделано из концертной записи 1929 года, качество которой можно себе представить.

Юрий Ярушников, режиссер проекта:

«С технической точки зрения это была задача высочайшей сложности. Нужно было сохранить неповторимый стиль музыканта. Рахманинов экспериментировал во время исполнения, что исключает возможность «просто» реконструировать звучание на основе партитуры. Здесь потребовался тонкий анализ, не только акустический, но и музыкальный.

Результат — запись почти столетней давности, на которой можно услышать, как Рахманинов играет на фортепиано. Академическая публика была приятно удивлена, и я считаю, что для нас это выше всяких похвал».

Василий Филатов, саунд-продюсер, креативный директор SoundDesigner.PRO Agency:

«Задача была простая по формулировке и сложная по сути: на исторической записи фортепиано в ключевых эпизодах «тонуло» в оркестре. Исходная фонограмма качественная, но примерно в трети концерта рояль почти не слышен. Мы не пошли путем догадок: прослушали запись десятки раз, буквально выучили ее наизусть и сделали системный разбор — померили каждый такт, где Рахманинов слегка тянет фразу, а где подталкивает пульс и на долю секунды «обгоняет» tutti. Картина оказалась живой: он исполняет не только ноты, он играет с оркестром — как в кошки-мышки. И при этом все подчинено драматургии произведения: разгоны и задержки работают как смысловые акценты, а не вольности.

Эти наблюдения мы превратили в карту исполнения — ритмическую подпись солиста. По ней стало возможно «вытащить» фортепиано из общего звучания: там, где оно пряталось в плотном фоне, мы подчеркивали естественные атаки и «дыхание» фраз, ничего не дорисовывая сверх оригинала. Ключевой инсайт — темпо-ритм Рахманинова: он был одновременно виртуоз и экспериментатор. Его «Концерт № 2» здесь — один из самых быстрых; современные интерпретации часто звучат почти вдвое медленнее. При этом он не только ускорял, но и затягивал: руки работали несинхронно, но точно — одна держит пульс, другая чуть «отстает» или, наоборот, ускоряется ради напряжения. Именно это поведение и подсказало, как восстанавливать сольную линию, «очищая» ее от оркестра и давая пространству партии снова зазвучать.

Мы учли и физическую сторону записи. Обнаружили, что в тот вечер Рахманинов играл на Bechstein, инструмент был слегка расстроен, отдельные верхние ноты слегка звенели. Мы слушали фонограмму через призму этого тембра: где-то мягкое касание мгновенно гасит звук, где-то глубокое нажатие оставляет почти металлическое послезвучие. Наша цель — вернуть именно звучание того рояля. В работе помогали специалисты Института звукового дизайна — их консультации были важной частью процесса.

Нейросети мы использовали как инструмент анализа — для сравнения дублей, поиска «масок» и стабильных паттернов. Но самостоятельного решения тут не бывает: такую музыку возвращают руками и ушами, а не одной кнопкой. Мы буквально боролись за каждую нотку: восстановили динамику исполнения, характер атаки и даже легкую «расстроенность» там, где она была в источнике. Эту запись Рахманинова нередко называют «не самым лучшим исполнением». Мы же услышали в ней не изъян, а доверие времени: хрупкий тембр, игру с оркестром, авторский почерк Рахманинова и глубину его переживаний.

Обычно SoundDesigner.PRO создает новые голоса брендов; здесь мы возвращали голос, который уже был. Работали бережно, как реставраторы: сняли оркестровую пелену, не тронув авторский штрих. Насколько я знаю, до нас эту задачу уже пробовали решать, но безрезультатно; наш вариант приняли самые строгие — GTO GROUP и, наиболее важное, специалисты по Рахманинову. Теперь в записи снова слышно солиста — близко, понятно, по-настоящему.

Для нас была личная история и мера профессии: беречь источник, усиливать смысл и делать шаг вперед в технологиях, чтобы бережно сохранить звучание классики».

Синхронизация фонограммы и оркестра

Восстановленная запись фортепиано Рахманинова звучала в сопровождении живого оркестра.

Стас Савельев, саунд-продюсер:

«Мы синхронизировали симфонический оркестр, работу дирижера, записи партии Рахманинова и видеконтент.

Было принципиально важно, чтобы фонограмма звучала хорошо с оркестром. Для этого нам нужно было передать ритмический рисунок фонограммы в таком виде дирижеру, чтобы ему было удобно в нем ориентироваться. Так как Рахманинов меняет темпо-ритмический рисунок каждую секунду, мы сделали несколько темпо-треков — один для исполнения фонограммы, другой для дирижера.

«Симфония инноваций» нам всем позволила понять мир классической музыки на глубину больше. Мы сделали во многом то, что еще мало кто в мире делал.

Для меня было честью — соприкоснуться с легендой мировой музыки. Можно сказать, что это высшая точка моей карьеры как звукорежиссера. И возможность отдать дань уважения великому композитору».

Поделиться